Hoje vou escrever sobre a “Feira” na qualidade de seu utente. Em criança, fazia duas visitas anuais, uma com a minha mãe e outra com os meus padrinhos, pelo que ganhava dois brinquedos. O primeiro de que me lembro foi de um “Ciclista”: boneco artesanal em madeira muito característico da Feira e que consistia num monociclista policromo, de chapéu de coco, com pernas e braços articulados, montado numa grande roda, munida de um cabo; quando se empurrava, o girar da roda fazia não só o ciclista pedalar, mas também movimentar os braços e, ainda, tocar uma campainha.

Por Diamantino Dias *

Gostava tanto deste brinquedo que, em criança, o guardei durante muito tempo e, quando tive responsabilidades na organização da Feira, encomendei um cartaz do certame em que o “Ciclista” era o motivo central, peça publicitária essa de que o autor me ofereceu a “Arte Final”, que está emoldurada e pendurada numa das paredes da sala, onde estou a escrever este texto.

Os brinquedos dos anos seguintes foram carrinhos e camionetas de madeira, telecomandados através de um cordel, com uma das pontas amarrada ao pára-choques e a outra puxada por mim. Passada a fase dos transportes, entrei na da cinegética, passando a escolher espingardas com coronha de pau e cano de lata para as minhas caçadas caseiras, dado que não tinha idade para ir brincar para a rua. A última destas armas possuía uma particularidade: um projéctil de cortiça que, como o da “Guerra do Raul Solnado”, estava amarrado por um fio, para permitir a sua recuperação.

Entretanto, os anos passavam, fui para a Escola Primária e tive autorização para vir brincar para a rua com os outros garotos, sendo, à noite, como já escrevi, a hora de voltar para casa marcada, durante muitos anos, pelo Toque de Recolher, tocado pela Fanfarra ou só pelo Corneteiro do Regimento de Infantaria 10. Então, entrei no período bélico, pedindo pistolas ou ”colts”, nos primeiros tempos, de barro preto e, mais tarde, metálicos e com fitas de fulminantes, para jogar, respectivamente, aos ”polícias e ladrões” ou aos “cowboys”, conforme o filme que passasse na ”matinée” do domingo anterior, no Cine Teatro Avenida.

Um outro tipo de presentes, que ganhei na Feira, foi de índole musical. Primeiro, um grande tambor vermelho, que não pedi, mas que se arrependeram, mil vezes, de me ter oferecido, pois passava o dia a tocá-lo, azucrinando a cabeça de toda a gente lá de casa. Depois, vieram os instrumentos de sopro: ocarinas de vários tamanhos e harmónicas de boca que toquei, até aos 17, 18 anos, começando com a “Rosa arredonda a saia” e acabando com peças muito mais complicadas que já requeriam auxílio de pistão. Mas o primeiro de todos foi um pífaro de barro, com três furos, que me proporcionou, umas quatro dezenas de anos depois, uma experiência de alto teor emocional, que passo a descrever.

Nos anos 80-90, passei, doze vezes, a última semana de Janeiro, em Madrid, para participar na “FITUR” (“Feria Internacional del Turismo de Madrid”). Nos períodos do dia em que o certame estava encerrado ao público, costumava passear pela cidade e, uma manhã, na esquina da ”Calle Mayor”com a ”Plaza de Oriente”, olhei para a montra de um bom estabelecimento de música e, para meu espanto, vi, no meio de vários instrumentos musicais clássicos, e em lugar de destaque, um pífaro igualzinho ao que me tinha sido comprado, muitos anos antes, na “Feira de Março”, ao qual não faltavam as duas listas, uma verde e outra vermelha, indicadoras da sua origem portuguesa. E, de repente, tal como aconteceu com a personagem ”proustiana”, quando trincou a ”madeleine”, deixei não só de ser um homem, em Madrid, para voltar a ser uma criança a olhar para o pífaro da tenda da louceira, em Aveiro, mas também, e mais complicado ainda e só explicável recorrendo-se a complicados sistemas sinestésicos, senti, de imediato, nos lábios, o sabor do barro cozido, não vidrado, que a minha memória gostativa tinha guardado em segredo, numa recôndita circunvolução cerebral e, aparentemente, sem nenhuma utilidade, durante tantos anos. Depois desta experiência, será difícil vir a sentir-me inferiorizado perante os mais sofisticados aparelhómetros da chamada inteligência artificial, pois duvido que haja, ou venha a haver, uma máquina capaz produzir este resultado fantástico, que um vulgaríssimo cérebro humano pode realizar, sem que, para tal, tanto quanto sei, tenha sido especificamente programado.

Para terminar as minhas visitas infantis à Feira, falarei de uma ida ao Circo, com os meus pais, durante a qual aconteceu um episódio que ficou, apesar de ser ainda muito novo, tão profundamente gravado na minha mente, que não preciso de fechar os olhos para ver a sua repetição exacta e a cores. Estávamos sentados na primeira fila das cadeiras de pista e decorria um número de trapezismo. A artista, cujo nome artístico era Mimi Codonis, envergava um ”maillot” azul, tomou balanço, saiu do seu trapézio e, não tendo sido agarrada pelo base – trapezista, pendurado pela dobra das pernas, que faz a recepção dos voadores –, passou por cima do topo inclinado da rede de segurança e terminou o voo em cima do público, a poucos metros de nós. Segundo ouvi dizer inúmeras vezes à minha mãe – que a partir daí nunca mais gostou de ver trapezismo, nem mesmo na televisão e sabendo, de antemão, que não iria acontecer nenhum desastre –, aleijaram-se mais os assistentes que serviram de colchão do que a artista que, de qualquer maneira, não deve ter ganho para o susto.

Para terminar as minhas visitas infantis à Feira, falarei de uma ida ao Circo, com os meus pais, durante a qual aconteceu um episódio que ficou, apesar de ser ainda muito novo, tão profundamente gravado na minha mente, que não preciso de fechar os olhos para ver a sua repetição exacta e a cores. Estávamos sentados na primeira fila das cadeiras de pista e decorria um número de trapezismo. A artista, cujo nome artístico era Mimi Codonis, envergava um ”maillot” azul, tomou balanço, saiu do seu trapézio e, não tendo sido agarrada pelo base – trapezista, pendurado pela dobra das pernas, que faz a recepção dos voadores –, passou por cima do topo inclinado da rede de segurança e terminou o voo em cima do público, a poucos metros de nós. Segundo ouvi dizer inúmeras vezes à minha mãe – que a partir daí nunca mais gostou de ver trapezismo, nem mesmo na televisão e sabendo, de antemão, que não iria acontecer nenhum desastre –, aleijaram-se mais os assistentes que serviram de colchão do que a artista que, de qualquer maneira, não deve ter ganho para o susto.

Passada a idade dos presentes, poucas são as recordações que guardo da Feira, porquanto não era grande frequentador, dado que as poucas Diversões – “Marrecos” (nome que dávamos aos “Matraquilhos”) e “Automóveis Eléctricos” –, que me poderiam atrair, custavam dinheiro e isso era coisa que raramente existia nos meus bolsos. No que respeita aos automóveis, por vezes, dava umas voltas, porque o marido da minha madrinha tinha uma ligação qualquer, creio que mais oficiosa que efectiva, ao Socorro Social, pelo que lhe davam umas senhas que vinham parar à minha mão.

Em 1957, fui admitido, após concurso público, como funcionário dos Serviços de Turismo da Câmara Municipal de Aveiro, cujo Posto de Informações se situava no Rossio, aproximadamente, onde está erigida a Estátua de João Afonso, ou seja, em plena “Feira de Março”, pelo que acabei de ser, durante um mês por ano, uma espécie de feirante. Essas instalações eram frequentadas por participantes na Feira, para lerem os jornais que recebíamos diariamente (“Primeiro de Janeiro”, “Jornal de Notícias” e “Comércio do Porto”), pelo que me relacionei com vários, o que me permitia ter livre acesso à maior parte das “Diversões”, facilidade essa que rarissimamente utilizei, a não ser para ver, muitas vezes, nas horas vagas, – note-se que tinha um horário especial, pois, entre outras funções, fiscalizava, à hora das refeições, a restauração e a hotelaria – os treinos dos artistas de circo, tendo tido a sorte e o privilégio de assistir a algo de muito interessante que a seguir vou contar.

Um dos cabeças de cartaz do “Circo Mariano” era “Moisés”, um equilibrista que dava o salto mortal, sem barra de equilíbrio, num cabo de aço. Aconteceu, porém, que o artista tinha tido um acidente e contraído uma lesão que, durante uns tempos, o impossibilitou de realizar o seu número de eleição, pelo que, após ter recuperado fisicamente, entrava só num número secundário de ”Forças Combinadas”, com as “Irmãs Ofélia”, e treinava, afincadamente, para voltar a ser uma das vedetas do espectáculo. Assim, tive a oportunidade de o ver dar inúmeras vezes o salto mortal, num cabo de aço esticado, mas que dançava para todos os lados. Lá para o fim da Feira, o número saía, praticamente, sempre à primeira e, quando lhe perguntaram porque é que, nos espectáculos, falhava sempre uma vez, ouvi-o responder: “Se eu o fizer à primeira tentativa, o público até fica a pensar que é fácil. Eh pá, mas se eu cair à segunda, é porque foi mesmo um falhanço.” Depois do Moisés, já vi vários artistas fazer este número, mas com barra de equilíbrio, especialmente na TV. Todavia, se nunca tivesse assistido e se alguém me viesse dizer que tinha visto, não acreditaria facilmente que tal fosse possível.

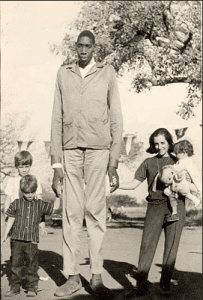

Para terminar esta Viagem ao Passado na minha Máquina do Tempo chamada Memória, falta-me falar dos contactos que tive com “Gabriel, o Gigante de Manjacaze” (foto original). Num dia de Abril dos anos 70, fui procurado nos Serviços de Turismo, à época instalados no edifício Fernando Távora, por uma pessoa que trazia um cartão de um filho do empresário do Circo que se encontrava na Feira, onde me era pedido para ajudar o portador num assunto muito importante. Quem pretendia falar comigo chamava-se Manuel Chora, era alentejano e empresário do moçambicano Gabriel Estêvão Monjane ou Mondlane que com os seus 2,50 metros de altura (na publicidade 2,62 m) era considerado o maior homem do mundo, gozando de fama internacional. Uns tempos antes, tinha estabelecido um pré-acordo com um colega sueco, cedendo os seus direitos, durante um determinado tempo, para que o gigante fosse exibido na Escandinávia. Mas, depois, pensando melhor, resolveu roer a corda, porque lhe veio à ideia que o Gabriel, começando a receber em ricas coroas suecas, em vez de em míseras “coroas” portuguesas e vendo-se rodeado de maganas louraças – diga-se, de passagem, que ele não só era louco por mulheres, mas tinha, também, uma especial predilecção por louras –, podia resolver ficar lá pelo Norte da Europa, perdendo o compadre Manel a sua única e rentável fonte de subsistência. Acontecia, porém, que o empresário nórdico já tinha assumido encargos, pois tinha alugado locais para a exibição do fenómeno na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. Nesta conformidade, informou o Manuel Chora que iria mandar um representante a Portugal, para restabelecer as negociações, o qual chegaria alguns dias depois. E, aí, entraria eu como intérprete, não em sueco, mas noutra língua, que foi o francês. As duas reuniões, que duraram longas horas, realizaram-se, em fins de tarde, no Hotel Arcada. O emissário apresentou uma série de substanciais melhorias das condições contratuais, fez ameaças que se sabiam infundadas, pois tinha sido previamente consultado um advogado, mas nada demoveu o compadre Manel, ficando o sueco furioso e despedindo-se, mandando o português para o diabo, insulto que, vim a saber mais tarde, por um amigo ilhavense que tem a dupla nacionalidade, é a praga mais violenta que se pode rogar na sua língua natal, mas que, no francês em que foi dita e no português para que eu a traduzi, não preocupa nem choca ninguém, por mais católico que seja.

Para terminar esta Viagem ao Passado na minha Máquina do Tempo chamada Memória, falta-me falar dos contactos que tive com “Gabriel, o Gigante de Manjacaze” (foto original). Num dia de Abril dos anos 70, fui procurado nos Serviços de Turismo, à época instalados no edifício Fernando Távora, por uma pessoa que trazia um cartão de um filho do empresário do Circo que se encontrava na Feira, onde me era pedido para ajudar o portador num assunto muito importante. Quem pretendia falar comigo chamava-se Manuel Chora, era alentejano e empresário do moçambicano Gabriel Estêvão Monjane ou Mondlane que com os seus 2,50 metros de altura (na publicidade 2,62 m) era considerado o maior homem do mundo, gozando de fama internacional. Uns tempos antes, tinha estabelecido um pré-acordo com um colega sueco, cedendo os seus direitos, durante um determinado tempo, para que o gigante fosse exibido na Escandinávia. Mas, depois, pensando melhor, resolveu roer a corda, porque lhe veio à ideia que o Gabriel, começando a receber em ricas coroas suecas, em vez de em míseras “coroas” portuguesas e vendo-se rodeado de maganas louraças – diga-se, de passagem, que ele não só era louco por mulheres, mas tinha, também, uma especial predilecção por louras –, podia resolver ficar lá pelo Norte da Europa, perdendo o compadre Manel a sua única e rentável fonte de subsistência. Acontecia, porém, que o empresário nórdico já tinha assumido encargos, pois tinha alugado locais para a exibição do fenómeno na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. Nesta conformidade, informou o Manuel Chora que iria mandar um representante a Portugal, para restabelecer as negociações, o qual chegaria alguns dias depois. E, aí, entraria eu como intérprete, não em sueco, mas noutra língua, que foi o francês. As duas reuniões, que duraram longas horas, realizaram-se, em fins de tarde, no Hotel Arcada. O emissário apresentou uma série de substanciais melhorias das condições contratuais, fez ameaças que se sabiam infundadas, pois tinha sido previamente consultado um advogado, mas nada demoveu o compadre Manel, ficando o sueco furioso e despedindo-se, mandando o português para o diabo, insulto que, vim a saber mais tarde, por um amigo ilhavense que tem a dupla nacionalidade, é a praga mais violenta que se pode rogar na sua língua natal, mas que, no francês em que foi dita e no português para que eu a traduzi, não preocupa nem choca ninguém, por mais católico que seja.

Posto este longo intróito, vou passar à parte mais interessante dos meus contactos com o bom gigante e seus parceiros liliputianos. A partir destas reuniões e não tendo querido aceitar nenhuma remuneração pelo meu trabalho, passei a frequentar, com uma certa assiduidade, a tenda onde se exibia Gabriel, com dois anões: um deles, negro, disseram-me que era também do Distrito moçambicano de Manjacaze, e o outro, branco, era o mais pequeno, só tinha 75 centímetros de altura e, salvo erro, chamavam-lhe o Joãozinho de Tortozendo. Este último, apesar de ocupar um dos lugares mais baixos na escala métrica mundial, se houvesse uma classificação alcoólica, disputaria o topo. Só um exemplo: uma tarde, quando eu estava a conversar com o Chora, encostou-se com as duas mãos ao joelho do meu interlocutor e, passado pouco tempo, já estava em ressonamento alcoólico. O espectáculo em si não tinha nada de especial. Abria a cortina e Gabriel aparecia sentado num enorme cadeirão de madeira, ladeado pelos anões que, em seguida, se sentavam nos seus joelhos; para terminar, o gigante levantava-se com os seus parceiros nos braços e pousava-os no chão. Tudo se resumia a exibir a enorme diferença de estaturas e de volumes – Gabriel não era gordo, longe disso, mas pesava mais de 180 quilos. Curiosamente, num primeiro contacto, poder-se-ia esperar que ele tivesse uma voz áspera, desagradável; pelo contrário, falava de uma maneira suave e muito bem modulada, o que condizia com a sua personalidade tímida, receosa e reservada.

Outros aspectos mais curiosos que mencionarei referem-se, primeiro, a duas das técnicas publicitárias utilizadas, na cidade. Numa delas, o gigante passeava, com um chapéu de ”cowboy”, sentado no banco de trás de um grande “Chevrolet Impala”, preto, descapotável, com os polegares metidos nas cavas do colete e os cotovelos tocando nos dois lados do carro. Na outra, era utilizado um dos seus enormíssimos sapatos, branco e castanho, exposto na montra de uma lavandaria, dentro do qual, às vezes, se via o anão branco sentado, como se fosse um atleta numa canoa.

Seguidamente, abordarei alguns acontecimentos que observei e em que até participei, passados nos bastidores da tenda. Gabriel tinha pouco equilíbrio, por causa não só da sua altura, mas também e principalmente devido a problemas na cabeça de um dos fémures, anomalia a que, mais tarde, creio que foi operado, na África do Sul, pelo que tinha um terrível medo de cair. Aliás esse receio veio a confirmar-se ser justificado, porquanto morreu, aos 46 anos, já lá vão quase trinta anos, na sua aldeia natal, na sequência de uma queda, em que bateu com a cabeça no chão. Assim, quando o conheci, apoiava-se, sempre, fora das exibições, numa grande canadiana de ferro, pintada de azul claro, e, quando chovia e o terreno da Feira, que era de terra batida, ficava escorregadio, tinha medo e não ia dormir a uma casa de hóspedes situada na Póvoa do Paço, utilizando uma cama de ferro, tipo hospitalar, também de cor azul, com 3 metros de comprimento, que existia nas traseiras da tenda.

Um dia, Gabriel estava sentado nessa cama, perto da cabeceira, a ler uma revista aos quadradinhos e eu encontrava-me, no lado oposto, a falar com o Chora. A certa altura, vi que ele tinha acabado de ler a revista e que se preparava para pegar noutra que estava perto de mim e longe dele. Raciocinando como uma pessoa de estatura normal, preparei-me para lha chegar, mas, antes que o fizesse, o sujeitão esticou o braço e pegou calmamente no livrito. Para terminar o relato das minhas “Aventuras de Gulliver na Tenda do Gigante e dos Anões”, direi que passei alguns fins de tarde, em que não havia público para os espectáculos, a jogar umas “Suecadas”, tendo por parceiro o Gabriel e por adversários os anões. As cartas, nas minhas mãos, tinham um tamanho normal, nas dos anões, pareciam calendários de parede e o hiper-calmeirão alinhava as 10 cartas, ao lado umas das outras, na palma da mão esquerda, como se fossem selos do correio.

Agora, que estou a escrever isto, lembrei-me de averiguar se posso vir a inscrever o meu nome no “Guinness”, como a pessoa que já jogou à “Sueca”, com os parceiros mais bizarros. É que, além destes, quando tinha os meus 18, 19 anos, ocupei algumas horas da sesta, durante as férias setembrinas que passava na aldeia dos meus avós paternos, a jogar à “Sueca” contra o dono da venda (era este o nome que se dava às tascas, lá na terra) e um dos seus filhos, que era surdo-mudo, tendo como parceiro um pobre que andava, de alforge às costas, a pedir pelas aldeias, e a quem chamavam o Astória, porque teria sido empregado de mesa do hotel com esse nome, existente em Coimbra. E, nesse caso, não se jogava propriamente a feijões.

* Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses e Franceses, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara de Aveiro – reformado (página do autor em Aveiro e Cultura).

Vídeo do Arquivo RTP – Inauguração da Feira de Março de 1969

Artigos relacionados